2008年12月25日

近畿大回り(西回り編)

20日の土曜日、再度、近畿大回りに挑戦してきました。

今回は、JRの宝塚線→神戸線→加古川線→福知山線→宝塚線を使って、大阪近郊区間の西側を大回りしました。

コースは、始発駅をJR宝塚線の「北伊丹駅」、終着駅を「川西池田駅」としました。

以下は、その乗り継ぎ駅、車内、車窓等から見たスナップです。

今回は、前回と違って、乗車距離が200km弱、乗車時間も6時間程度でしたので、ゆっくりと出発することができました。

午前10時過ぎに、自宅からまず阪急宝塚線を使って「川西能勢口駅」まで行き、そこから徒歩で「川西池田駅」に移動しました。

次に、「北伊丹駅」までの180円の乗車券を購入して、10時53分発の高槻行きの普通電車に乗車。

10時56分、「北伊丹駅」到着。

一度、改札口を出て、再度、180円の乗車券を購入し、11時11分発の普通に乗車。

11時22分、尼崎到着。

5番線に乗り換え、飲み物などを買ってから、11時50分発の姫路行き新快速に乗車。

車窓から見える六甲の山並みも、すっかり冬の装いになっていました。

12時7分、三宮到着。

12時17分、進行方向左手に須磨の海釣り公園が見えてきました。

須磨を過ぎると、明石海峡大橋が見えてきます。

12時22分、明石到着。

駅到着直前には、右手に東経135度日本標準時子午線の真上に建つ「明石市立天文科学館」があり、駅の横には「明石城」も見られました。

明石を過ぎると列車は海沿いを離れて進み、12時36分、加古川着。

加古川線の改札口で、駅員さんに切符を見せ「大回り」と告げて入場。

で、ホームで止まっていたのが、この加古川線の1両ワンマン車両。

新しくて綺麗な電車でした。

家に帰って調べてみると、直流近郊形の125系電車で加古川線の全車両がこの電車だそうです。

運転席回り。

12時41分発、西脇市行きの普通電車乗車。

加古川線は、兵庫県の中央部を流れる加古川に沿って山陽本線と福知山線を結んでおり、路線延長は、48.5km。

福知山線の谷川駅までの間で2回加古川を渡っており、下流側の橋の上から見ると、ヘラブナ釣り師が並んで釣りをしていましたが、残念ながらバス釣りは見かけませんでした。

この加古川線の駅を見ていると、小さいながらバリアフリーになっており、特に、西脇市までの11駅はユニークな駅舎ばかりでした。写真は、「社町駅」。天文台のようなドームになっていました。

粟生(あお)駅で対向列車の待ち合わせをしていると、やってきたのが、この電車。

横尾忠則氏デザインのラッピング電車「滝の音、電車の音」だそうです。

13時29分、西脇市到着。

西脇市と言えば、釣り具で有名な「がまかつ」の本社所在地。

跨線橋を渡って、隣のホームの13時41分発「谷川」行き普通電車に乗車。

時刻表はこんな状況でした。

福知山線の乗換駅である「谷川(たにかわ)駅」までに7駅ありましたが、こちらは西脇までの駅よりさらにこじんまりとしておりましたが、特に、名前がユニークだったのが「日本へそ公園駅」。

これも帰ってから調べると、北緯35°・東経135°の経緯線が交差する地点で日本の中心地点であることから、こう名付けられたそうです。駅の横の加古川の流れも、途中下車して竿を出したくなる景色でした。

14時9分、谷川駅着。

14時38分、篠山口行き普通電車に乗車。

列車は、篠山川沿いを走ります。

14時58分、篠山口到着。

到着した電車の前に、15時1分発の大阪行き「丹波路快速」が止まっています。

篠山口からは、30分に1本「丹波路快速」が走っているので、ゆっくり帰っても良いのですが、途中下車(駅の中だけ)する予定もなかったので、そのまま直帰することにしました。

写真は「武田尾駅」。トンネルとトンネルに挟まれて武庫川の上に駅舎があります。

15時49分、川西池田駅到着。

改札口で駅員さんに180円切符を渡し、「大回りコース」を説明して出ました。

本日のコースは、総延長182.9km、運賃3,260円(距離換算)、実質出費180円×2=360円でした。

最後に、川西池田駅前で、朝来るときに気になった武者像を見に行きました。

像の横の説明を見ると、「源氏の祖 源満仲公」とありました。

川西市は、清和源氏の発祥の地と言われていることは知っていましたが、これを見て再確認することが出来ました。

今回は、JRの宝塚線→神戸線→加古川線→福知山線→宝塚線を使って、大阪近郊区間の西側を大回りしました。

コースは、始発駅をJR宝塚線の「北伊丹駅」、終着駅を「川西池田駅」としました。

以下は、その乗り継ぎ駅、車内、車窓等から見たスナップです。

今回は、前回と違って、乗車距離が200km弱、乗車時間も6時間程度でしたので、ゆっくりと出発することができました。

午前10時過ぎに、自宅からまず阪急宝塚線を使って「川西能勢口駅」まで行き、そこから徒歩で「川西池田駅」に移動しました。

次に、「北伊丹駅」までの180円の乗車券を購入して、10時53分発の高槻行きの普通電車に乗車。

10時56分、「北伊丹駅」到着。

一度、改札口を出て、再度、180円の乗車券を購入し、11時11分発の普通に乗車。

11時22分、尼崎到着。

5番線に乗り換え、飲み物などを買ってから、11時50分発の姫路行き新快速に乗車。

車窓から見える六甲の山並みも、すっかり冬の装いになっていました。

12時7分、三宮到着。

12時17分、進行方向左手に須磨の海釣り公園が見えてきました。

須磨を過ぎると、明石海峡大橋が見えてきます。

12時22分、明石到着。

駅到着直前には、右手に東経135度日本標準時子午線の真上に建つ「明石市立天文科学館」があり、駅の横には「明石城」も見られました。

明石を過ぎると列車は海沿いを離れて進み、12時36分、加古川着。

加古川線の改札口で、駅員さんに切符を見せ「大回り」と告げて入場。

で、ホームで止まっていたのが、この加古川線の1両ワンマン車両。

新しくて綺麗な電車でした。

家に帰って調べてみると、直流近郊形の125系電車で加古川線の全車両がこの電車だそうです。

運転席回り。

12時41分発、西脇市行きの普通電車乗車。

加古川線は、兵庫県の中央部を流れる加古川に沿って山陽本線と福知山線を結んでおり、路線延長は、48.5km。

福知山線の谷川駅までの間で2回加古川を渡っており、下流側の橋の上から見ると、ヘラブナ釣り師が並んで釣りをしていましたが、残念ながらバス釣りは見かけませんでした。

この加古川線の駅を見ていると、小さいながらバリアフリーになっており、特に、西脇市までの11駅はユニークな駅舎ばかりでした。写真は、「社町駅」。天文台のようなドームになっていました。

粟生(あお)駅で対向列車の待ち合わせをしていると、やってきたのが、この電車。

横尾忠則氏デザインのラッピング電車「滝の音、電車の音」だそうです。

13時29分、西脇市到着。

西脇市と言えば、釣り具で有名な「がまかつ」の本社所在地。

跨線橋を渡って、隣のホームの13時41分発「谷川」行き普通電車に乗車。

時刻表はこんな状況でした。

福知山線の乗換駅である「谷川(たにかわ)駅」までに7駅ありましたが、こちらは西脇までの駅よりさらにこじんまりとしておりましたが、特に、名前がユニークだったのが「日本へそ公園駅」。

これも帰ってから調べると、北緯35°・東経135°の経緯線が交差する地点で日本の中心地点であることから、こう名付けられたそうです。駅の横の加古川の流れも、途中下車して竿を出したくなる景色でした。

14時9分、谷川駅着。

14時38分、篠山口行き普通電車に乗車。

列車は、篠山川沿いを走ります。

14時58分、篠山口到着。

到着した電車の前に、15時1分発の大阪行き「丹波路快速」が止まっています。

篠山口からは、30分に1本「丹波路快速」が走っているので、ゆっくり帰っても良いのですが、途中下車(駅の中だけ)する予定もなかったので、そのまま直帰することにしました。

写真は「武田尾駅」。トンネルとトンネルに挟まれて武庫川の上に駅舎があります。

15時49分、川西池田駅到着。

改札口で駅員さんに180円切符を渡し、「大回りコース」を説明して出ました。

本日のコースは、総延長182.9km、運賃3,260円(距離換算)、実質出費180円×2=360円でした。

最後に、川西池田駅前で、朝来るときに気になった武者像を見に行きました。

像の横の説明を見ると、「源氏の祖 源満仲公」とありました。

川西市は、清和源氏の発祥の地と言われていることは知っていましたが、これを見て再確認することが出来ました。

2008年12月19日

OSAKA 光のルネサンス(後編)

前回に引き続き、大阪市内中之島周辺で今月25日まで開催されている「OSAKA 光のルネサンス」に行ってきました。

先週の土曜日、13日からメインパフォーマンスが始まったそうで、大阪府立中之島図書館の正面入口壁面をスクリーンにしたウォールタペストリーが行われていました。

また、川沿いにはリバーサイドパークが設けられていて、イルミネーションジュエリーと名付けられた光り輝く「ラバーズベンチ」がありました。

また、写真のようなクリスタルアーチも所々に設置されていました。

一方、光の水辺ゾーンである堂島川では「光のルネサンス イルミネーションクルーズ」として、各種のクルーズ船が航行していました。

写真は、光のフェスティバルゾーンとWEST LIGHT PARKを結ぶ「中之島シャトル」です。

御堂筋では、大阪ガスのガスビル付近でも大阪府の「イルミネーションの実験点灯」が12月8日から来年2月末まで行われています。

写真は、この点灯以前の12月初めの写真ですが、イルミネーションしなくても、結構綺麗でした。

イチョウの葉の落葉も進んで、梅田までの帰り道に御堂筋沿いの歩道で見たプリムラは、まるでイチョウの葉の布団をかぶったようになっていました。

先週の土曜日、13日からメインパフォーマンスが始まったそうで、大阪府立中之島図書館の正面入口壁面をスクリーンにしたウォールタペストリーが行われていました。

また、川沿いにはリバーサイドパークが設けられていて、イルミネーションジュエリーと名付けられた光り輝く「ラバーズベンチ」がありました。

また、写真のようなクリスタルアーチも所々に設置されていました。

一方、光の水辺ゾーンである堂島川では「光のルネサンス イルミネーションクルーズ」として、各種のクルーズ船が航行していました。

写真は、光のフェスティバルゾーンとWEST LIGHT PARKを結ぶ「中之島シャトル」です。

御堂筋では、大阪ガスのガスビル付近でも大阪府の「イルミネーションの実験点灯」が12月8日から来年2月末まで行われています。

写真は、この点灯以前の12月初めの写真ですが、イルミネーションしなくても、結構綺麗でした。

イチョウの葉の落葉も進んで、梅田までの帰り道に御堂筋沿いの歩道で見たプリムラは、まるでイチョウの葉の布団をかぶったようになっていました。

2008年12月15日

大阪府内管理釣り場の基礎知識(2)

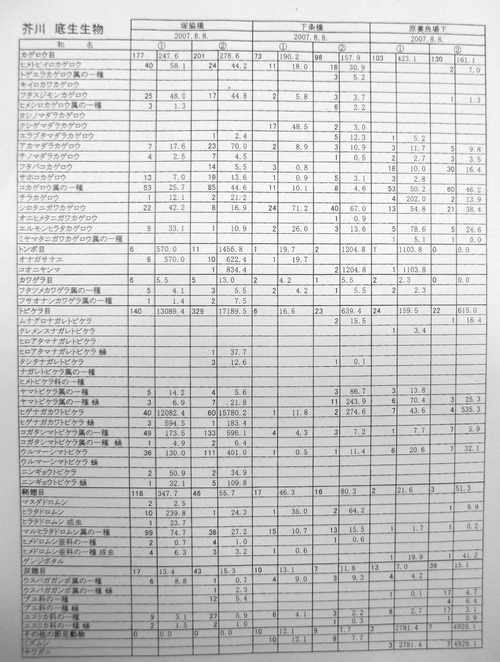

(1)から時間が経ちましたが、大阪府内のマス類の管理釣り場が設定されている河川の水生昆虫の調査結果を大阪府水産課発行「大阪府下の川と魚(河川漁業権漁場の生物生態調査報告書2007年調査)」から抜すいしてみました。今回は、安威川、芥川、水無瀬川の調査結果です。なお、写真の鮮明度が悪くて申し訳ありません。

安威川:高槻市田能と京都府亀岡市に源を発し、茨木市と吹田市を流域として南下し、神崎川に合流する流程約30kmの河川。

特徴:造網型のトビケラ属が大きな割合を占めている。支流の下音羽川深山では本流に比べて水生昆虫は豊かでない。

(地点別結果)

2007年8月7日の調査で、最上流の九鬼谷では、水生昆虫が26種類確認されている。

最も個体数が多かったのは、トビケラ目のウルマーシマトビケラ、湿重量が大きかったのはヒゲナガカワトビケラであった。カゲロウ目では、個体数が最も多かったのはフタバコカゲロウ、湿重量はエルモンヒラタカゲロウであった。

龍仙峡では、水生昆虫が36種類確認されている。

最も個体数が多かったのは、トビケラ目のウルマーシマトビケラ、湿重量が大きかったのはヒゲナガカワトビケラであった。カゲロウ目では、個体数が最も多かったのはコカゲロウ属の一種、湿重量はチラカゲロウであった。

最下流の車作では、水生昆虫が35種類確認されている。

最も個体数が多かったのは、トビケラ目のウルマーシマトビケラ、湿重量が大きかったのはヒゲナガカワトビケラであった。カゲロウ目では、個体数が最も多かったのはフタバコカゲロウ、湿重量はチラカゲロウであった。

支流の下音羽川の深山では、水生昆虫が16種類確認されている。

最も個体数が多かったのは、トビケラ目のコガタシマトビケラの一種、湿重量が大きかったのはヒゲナガカワトビケラであった。カゲロウ目では、個体数が最も多かったのはヒメトビイロカゲロウ、湿重量はウエノヒラタカゲロウであった。

芥川:高槻市中畑明神山付近に源を発し、高槻市を流れて淀川に合流する流程約26kmの河川。

特徴:他の河川に比べて、カゲロウ目の割合が高い。両国橋、鬼ヶ谷、原養魚場下ではブユ科の一種やユスリカ科の一種の個体数、湿重量が多かった。

(地点別結果)

2007年8月8日の調査で、最上流の両国橋では、水生昆虫が24種類確認されている。

最も個体数が多かったのは、カゲロウ目のコカゲロウ属の一種、湿重量が大きかったのはトビケラ目のウルマーシマトビケラであった。カゲロウ目では、個体数でコカゲロウ属の一種に続いて多かったのはヒメトビイロカゲロウ、湿重量はチラカゲロウが最大であった。ブユ科の一種やユスリカ科の一種の個体数も多かった。

鬼ヶ谷では、水生昆虫が24種類確認されている。

最も個体数が多かったのは、双翅目のブユ科の一種、湿重量が大きかったのはトビケラ目のウルマーシマトビケラであった。カゲロウ目では、フタバコカゲロウが個体数、湿重量ともに多く、コカゲロウ属の一種がそれに続いている。ユスリカ科の一種の個体数、湿重量も多かった。

原養魚場下では、水生昆虫が26種類確認されている。

最も個体数が多かったのは、カゲロウ目のコカゲロウ属の一種、湿重量が大きかったのはトンボ目のコオニヤンマのヤゴであった。カゲロウ目では、個体数でコカゲロウ属の一種に続いて、フタバコカゲロウ、シロタニガワカゲロウなどが見られている。

下条橋では、水生昆虫が28種類確認されている。

最も個体数が多かったのは、カゲロウ目のシロタニガワカゲロウ、湿重量が大きかったのはトンボ目のコオニヤンマのヤゴであった。カゲロウ目では、シロタニガワカゲロウが個体数、湿重量とも卓越していた。

塚脇橋では、水生昆虫が30種類確認されている。

最も個体数が多かったのは、トビケラ目のコガタシマトビケラの一種、湿重量が大きかったのはヒゲナガカワトビケラであった。カゲロウ目では、個体数の最大がコカゲロウ属の一種、湿重量ではアカマダラカゲロウが最大であった。

水無瀬川:高槻市大字川久保付近に源を発し、三島郡島本町大字広瀬で淀川に注ぐ流程約11.5kmの河川

特徴:川久保では、カゲロウ目とトビケラ目が拮抗し、尺代・東大寺ではカゲロウ類が多い。また、川久保・尺代では、ブユ科の一種の個体数も多かった。

(地点別結果)

2007年8月9日の調査で、最上流の川久保では、水生昆虫が

最も個体数が多かったのは、カゲロウ目のコカゲロウ属、湿重量が大きかったのはトビケラ目のヒゲナガカワトビケラであった。カゲロウ目では、個体数でコカゲロウ属に続いて多かったのはアカマダラカゲロウで、湿重量ではコカゲロウ属より大きかった。また、双翅目のブユ科の一種も個体数が多かった。

尺代では、水生昆虫が32種類確認されている。

最も個体数が多かったのは、カゲロウ目のコカゲロウ属、湿重量が大きかったのは広翅目のウルマーシマトビケラであった。カゲロウ目では、フタスジモンカゲロウやフタバコカゲロウがコカゲロウ属についで多かった。また、双翅目のブユ科の一種の個体数も多かった。

東大寺では、水生昆虫が27種類確認されている。

最も個体数が多かったのは、カゲロウ目のフタスジモンカゲロウで、湿重量が大きかったのはトビケラ目のヒゲナガカワトビケラであった。カゲロウ目では、個体数でフタスジモンカゲロウに続いて、シロタニガワカゲロウやコカゲロウ属などが見られている。また、双翅目のユスリカの一種も個体数が多かった。

2008年12月06日

2008年 バス釣り総括

2008年も12月に入り、水温の低下とともにバス釣りもほぼ終了の状況となりました。

このため、この1年を振り返って、私的に2008年バス釣りを総括してみました。

私がバス釣りを始めたのは、平成10年秋からで今年がちょうど10年目に当たります。

その後、しばらくは地元を中心に釣っていましたが、平成17年から釣友の誘いで、東播方面に出かけるようになり、琵琶湖以外でも40アップを手にする機会が増えました。

それでは、総括に移りますが、まず、2008年の気候等の感想としては、「ここ数年、異常気象とかの関係で、春先5月の連休過ぎまで寒い日があったりして春先のバス釣りは不調でしたが、今年は、順調に気温が上昇して、気候的には、近年にない良い1年だったと思います。

ただ、冬場の気温が高めだった関係で、春先の水草の成長が早く、特にアオミドロが多くて釣りにくい状況がありました。夏場以降は、暑い日が続きましたが、大きさ的にも数的にも満足な釣りが楽しめました。

使用したワームとしては、春先から初夏にかけては、ゲーリーのカットテール3.5あるいは4インチが大半で、夏場以降、ワームの質を問わない状況となってからは、ズームのグラブなどが主体となりました。

また、ルアーでは、クランクベイトやペンシルベイトが有効でした。

それでは、データ分析に移ります。

まず釣行日数では、詳しくメモを取り出したのが6月28日以降のため、春先からの釣行回数が不明ですが、確認された合計が28日。(地元:12日、東播:11日、琵琶湖:5日)(恐らく、+10日程度釣行したと考えられます。)

合計尾数は、341尾。(写真のある大型+6月28日以降の合計尾数)

場所別では、地元:160尾、東播:170尾、琵琶湖:11尾。

体長範囲は、地元:45~10cm、東播:43~10cm、琵琶湖:54~22cm。

体長のベスト3は、1位54cm、2位45cm、3位43cm(同寸5尾)。

4月26日、午前11時35分、琵琶湖大津市唐崎で釣れた54cm。この魚が現在の最長寸です。同サイズのバスが3匹ほど固まって、産卵場所を探しているような動きをしていました。ゲーリーグラブ3インチ。

4月26日、午前11時35分、琵琶湖大津市唐崎で釣れた54cm。この魚が現在の最長寸です。同サイズのバスが3匹ほど固まって、産卵場所を探しているような動きをしていました。ゲーリーグラブ3インチ。

10月4日、午後0時43分、地元で釣れた45cm。この魚は、9cmのペンシルベイトを丸飲みしていました。

10月4日、午後0時43分、地元で釣れた45cm。この魚は、9cmのペンシルベイトを丸飲みしていました。

左:4月26日、午後4時42分、福崎町で釣れた43cm。ゲーリーのカットテール3.5インチ。

右:6月7日、午後4時7分、吉川町で釣れた43cm。ゲーリーグラブ3インチ。

以上が、2008年のバス釣り私的総括です。

来年は、場所別の体長分布や使用ワームなどのデータを、年間を通してきちんと記録しておこうと考えております。

このため、この1年を振り返って、私的に2008年バス釣りを総括してみました。

私がバス釣りを始めたのは、平成10年秋からで今年がちょうど10年目に当たります。

その後、しばらくは地元を中心に釣っていましたが、平成17年から釣友の誘いで、東播方面に出かけるようになり、琵琶湖以外でも40アップを手にする機会が増えました。

それでは、総括に移りますが、まず、2008年の気候等の感想としては、「ここ数年、異常気象とかの関係で、春先5月の連休過ぎまで寒い日があったりして春先のバス釣りは不調でしたが、今年は、順調に気温が上昇して、気候的には、近年にない良い1年だったと思います。

ただ、冬場の気温が高めだった関係で、春先の水草の成長が早く、特にアオミドロが多くて釣りにくい状況がありました。夏場以降は、暑い日が続きましたが、大きさ的にも数的にも満足な釣りが楽しめました。

使用したワームとしては、春先から初夏にかけては、ゲーリーのカットテール3.5あるいは4インチが大半で、夏場以降、ワームの質を問わない状況となってからは、ズームのグラブなどが主体となりました。

また、ルアーでは、クランクベイトやペンシルベイトが有効でした。

それでは、データ分析に移ります。

まず釣行日数では、詳しくメモを取り出したのが6月28日以降のため、春先からの釣行回数が不明ですが、確認された合計が28日。(地元:12日、東播:11日、琵琶湖:5日)(恐らく、+10日程度釣行したと考えられます。)

合計尾数は、341尾。(写真のある大型+6月28日以降の合計尾数)

場所別では、地元:160尾、東播:170尾、琵琶湖:11尾。

体長範囲は、地元:45~10cm、東播:43~10cm、琵琶湖:54~22cm。

体長のベスト3は、1位54cm、2位45cm、3位43cm(同寸5尾)。

4月26日、午前11時35分、琵琶湖大津市唐崎で釣れた54cm。この魚が現在の最長寸です。同サイズのバスが3匹ほど固まって、産卵場所を探しているような動きをしていました。ゲーリーグラブ3インチ。

4月26日、午前11時35分、琵琶湖大津市唐崎で釣れた54cm。この魚が現在の最長寸です。同サイズのバスが3匹ほど固まって、産卵場所を探しているような動きをしていました。ゲーリーグラブ3インチ。 10月4日、午後0時43分、地元で釣れた45cm。この魚は、9cmのペンシルベイトを丸飲みしていました。

10月4日、午後0時43分、地元で釣れた45cm。この魚は、9cmのペンシルベイトを丸飲みしていました。左:4月26日、午後4時42分、福崎町で釣れた43cm。ゲーリーのカットテール3.5インチ。

右:6月7日、午後4時7分、吉川町で釣れた43cm。ゲーリーグラブ3インチ。

以上が、2008年のバス釣り私的総括です。

来年は、場所別の体長分布や使用ワームなどのデータを、年間を通してきちんと記録しておこうと考えております。

2008年12月03日

「OSAKA 光のルネサンス」を見てきました。

12月1日(月)~25日(木)までの間、中之島の大阪市役所周辺で「OSAKA 光のルネサンス」が開かれているということで、2日の火曜日、早速仕事帰りに行ってきました。

これが、大阪市役所横の光のアーケード「中之島イルミネーションストリート」です。

また、大阪市役所の正面玄関には、ノルウエーからの愛と平和と友好のシンボル 「THE WORLD LINKING TREE, from Drøbak NORWAY」が飾られていました。

中之島図書館も周囲の木が綺麗に電飾されていました。

中央公会堂もこんな風にライトアップされていました。

会場には、カメラを持った写真愛好家やカップルが思い思いの写真を撮っていましたが、神戸のルミナリエに比べると大分規模が落ちるという印象でした。

帰りに堂島川に係る水晶橋から見ると、阪神高速の橋脚も、この「OSAKA 光のルネサンス」に関連して、発光ダイオード(LED)でライトアップされていました。

ところで、神戸ルミナリエも明日、4日(木)から15日(月)の12日間開催されるそうです。

この写真は、昨年の写真です。

しかし、この「OSAKA 光のルネサンス」が、今年で6年目の割に少し寂しすぎる印象を持ったので、家に帰って、主催者ホームページをよく見てみると、メインの開催期間が、13日(土)から25日(木)で、大阪市役所だけでなく、大川沿いの上・下流に各1箇所、合計3箇所で色々な催しがあると言うことが分かりました。

なお、点灯時間は午後5時~10時までです。

また、13日以降に見に行ってきますので、ご報告させていただきます。

主催者ホームページ:http://www.hikari-renaissance.com/mt/

(おまけ)

さて、大阪市役所横の「中之島イルミネーションストリート」を見ての帰り道、本日最も輝いていたのが、この写真です。

これは、宝くじファンに有名な大阪駅前第4ビル前の年末ジャンボ宝くじ特設売り場横にあった3億円のレプリカです。

これが、大阪市役所横の光のアーケード「中之島イルミネーションストリート」です。

また、大阪市役所の正面玄関には、ノルウエーからの愛と平和と友好のシンボル 「THE WORLD LINKING TREE, from Drøbak NORWAY」が飾られていました。

中之島図書館も周囲の木が綺麗に電飾されていました。

中央公会堂もこんな風にライトアップされていました。

会場には、カメラを持った写真愛好家やカップルが思い思いの写真を撮っていましたが、神戸のルミナリエに比べると大分規模が落ちるという印象でした。

帰りに堂島川に係る水晶橋から見ると、阪神高速の橋脚も、この「OSAKA 光のルネサンス」に関連して、発光ダイオード(LED)でライトアップされていました。

ところで、神戸ルミナリエも明日、4日(木)から15日(月)の12日間開催されるそうです。

この写真は、昨年の写真です。

しかし、この「OSAKA 光のルネサンス」が、今年で6年目の割に少し寂しすぎる印象を持ったので、家に帰って、主催者ホームページをよく見てみると、メインの開催期間が、13日(土)から25日(木)で、大阪市役所だけでなく、大川沿いの上・下流に各1箇所、合計3箇所で色々な催しがあると言うことが分かりました。

なお、点灯時間は午後5時~10時までです。

また、13日以降に見に行ってきますので、ご報告させていただきます。

主催者ホームページ:http://www.hikari-renaissance.com/mt/

(おまけ)

さて、大阪市役所横の「中之島イルミネーションストリート」を見ての帰り道、本日最も輝いていたのが、この写真です。

これは、宝くじファンに有名な大阪駅前第4ビル前の年末ジャンボ宝くじ特設売り場横にあった3億円のレプリカです。

2008年12月03日

箕面にて

29日の土曜日、カメラを持って箕面の山麓をポタリングしました。

箕面市内の紅葉もピークを過ぎ、落ち葉が目立ってきましたが、相変わらず休日には、阪急電車箕面線や山に続く道路には、人と車が一杯です。

そんな状況の中、今回は、目に付いた木々の写真を載せます。

まず、最初は、「ラクウショウ(落羽松)」。見事に黄葉していました。

メタセコイアにも似ていますが、樹形が違うように思いました。

次が、「トウネズミモチ」。最初はただの「ネズミモチ」かと思いましたが、実の付き方が非常に多くて、垂れ下がるような状況でした。

「トウネズミモチ」の次が、「クロガネモチ」。この木は非常に大きくて、立派な木でした。

最後は、見事に黄葉したケヤキです。

(おまけ)

木の写真を撮っていたら、ため池にポツンと1羽「キンクロハジロ」がいましたし、夕方、箕面川では、「カワセミ」が餌をとるために川にダイビングしていました。私のカメラでは、この大きさで撮るのが精一杯。このため、デジタル1眼の購入を現在検討中です。

箕面市内の紅葉もピークを過ぎ、落ち葉が目立ってきましたが、相変わらず休日には、阪急電車箕面線や山に続く道路には、人と車が一杯です。

そんな状況の中、今回は、目に付いた木々の写真を載せます。

まず、最初は、「ラクウショウ(落羽松)」。見事に黄葉していました。

メタセコイアにも似ていますが、樹形が違うように思いました。

次が、「トウネズミモチ」。最初はただの「ネズミモチ」かと思いましたが、実の付き方が非常に多くて、垂れ下がるような状況でした。

「トウネズミモチ」の次が、「クロガネモチ」。この木は非常に大きくて、立派な木でした。

最後は、見事に黄葉したケヤキです。

(おまけ)

木の写真を撮っていたら、ため池にポツンと1羽「キンクロハジロ」がいましたし、夕方、箕面川では、「カワセミ」が餌をとるために川にダイビングしていました。私のカメラでは、この大きさで撮るのが精一杯。このため、デジタル1眼の購入を現在検討中です。

2008年12月02日

標識を付けました。!

先週、28日の金曜日、キジハタの放流稚魚に標識を付けてきました。

標識放流とは、種苗放流の効果やその成長、移動などを確認するため、稚魚を海などに放流する際、漁獲されたときにそれが放流されたものと分かるような標識を付けて放流するもので、標識には色々な形や方法があります。

この前、10月27日のブログに掲載したキジハタの放流では、「耳石」という頭の中にある骨を染色して標識にしていましたが、エビなど脱皮する甲殻類については、食べても無害な金線を標識にしたものもありました。

今回は、魚類の標識として一般的な外部標識(体の外側から見える標識)であるアンカータグを使用しました。

左が、アンカータグの拡大写真です。1個に標識が50本付いています。

右が、この標識を付けるアプリケーター(タグガン)です。

このアンカータグは、靴下などのタグ付けに使われているものと構造的には同じで、T字型の根本にナンバーリングされた標識が付いたものです。

では、標識装着はどうするかですが、キジハタの背中の筋肉にアプリケーターの針を刺し、グリップを握って離すと、標識が1本づつ離れてT字型のアンカー部分が筋肉内に残ります。

魚の種類によっては、アンカー部分を貫通させることもありますが、T字の部分が網に絡みやすくなることから、今回は体内残置にしました。

標識の装着が終わった魚は、カゴに入れて放流まで水槽に漬けておき、トラックで水槽ごと運搬して放流されます。

標識放流とは、種苗放流の効果やその成長、移動などを確認するため、稚魚を海などに放流する際、漁獲されたときにそれが放流されたものと分かるような標識を付けて放流するもので、標識には色々な形や方法があります。

この前、10月27日のブログに掲載したキジハタの放流では、「耳石」という頭の中にある骨を染色して標識にしていましたが、エビなど脱皮する甲殻類については、食べても無害な金線を標識にしたものもありました。

今回は、魚類の標識として一般的な外部標識(体の外側から見える標識)であるアンカータグを使用しました。

左が、アンカータグの拡大写真です。1個に標識が50本付いています。

右が、この標識を付けるアプリケーター(タグガン)です。

このアンカータグは、靴下などのタグ付けに使われているものと構造的には同じで、T字型の根本にナンバーリングされた標識が付いたものです。

では、標識装着はどうするかですが、キジハタの背中の筋肉にアプリケーターの針を刺し、グリップを握って離すと、標識が1本づつ離れてT字型のアンカー部分が筋肉内に残ります。

魚の種類によっては、アンカー部分を貫通させることもありますが、T字の部分が網に絡みやすくなることから、今回は体内残置にしました。

標識の装着が終わった魚は、カゴに入れて放流まで水槽に漬けておき、トラックで水槽ごと運搬して放流されます。